作者注:此文写于6月,当日即通过邮局寄北京丰华秋实文化传媒有限公司CEO李辉转汪峰,7月6日公开发表。回乡后,朱沱——重庆永川最南端——涨历史最大洪水,殃及重庆11区,仿如《2012》。母病,调查,行动,写杂文及《再见青春》、《出狱》、《亡命徒》、《老男孩》等诸长中短篇小说。断电断网,断断续续。极偶然上网一看,看到@汪峰回应,在故乡接到汪峰团队工作人员电话,欣慰。摇滚万岁!奋进!

(汪峰7月25日在其新浪微博的公开发言:“谢谢这位作者——杨银波,不是因为他对我的音乐的喜爱,不是因为这篇文章里几乎通篇的褒奖,事实上本人与他并不相识,只是因为他对于我的音乐和那些词句真正准确和精辟的理解与分析,因为他犀利地道出了我心底里许多想法和坚持,因为在如此浮躁纷乱的时代里他依然清晰和坚定的态度与见解。感谢他的鼓励和理解!”)

比更多人更爱这个国家

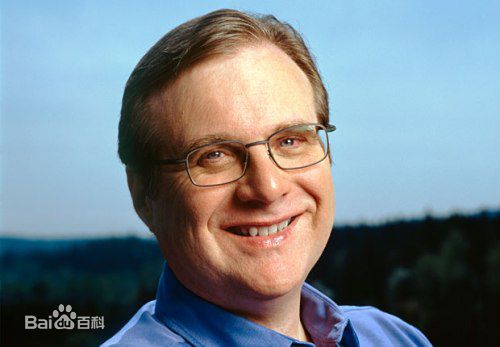

汪峰,41岁,一个将摇滚乐真正做到“普及”于社会各阶层且至今创作旺盛的牛人,一个与我在精神世界交流长达15年的崛起者,一个与台湾苏见信一样被我在各种场合向观众翻唱得最多的男歌手,一个尽管被太多地下Rocker骂得够惨但我依然次次为其辩护的摇滚人,一个其代表作《春天里》被我在比赛时翻唱并最终使我被正式签约为公益歌手从而不得不感激的恩人。汪峰与我同生肖。在第一张专辑《鲍家街43号》浮出水面之前,小说《晚安北京》的创作构思就几乎囊括了他以后大部分歌曲想表达的内容。现在读到这本书的字字句句,回头去看,《晚安北京》、《小鸟》、《我真的需要》、《失败者》、《风暴来临》、《瓦解》、《忧郁的眼睛》、《错误》、《我应该真实地生活还是去幻想》、《美丽世界的孤儿》、《妈妈》、《我爱你生活》、《青春》、《丧失》、《再见,二十世纪》,甚至后来的《门开了》、《像个孩子》、《无名之辈》、《春天里》、《空空如也》、《蹩脚的爱情》、《无主之城》、《大桥上》,都能在这部小说里找到影子,诸多歌词干脆直接就是小说里的文字。

一个有着深厚的学院派音乐功底,音色标识性极强的唱功高手,从拒绝体制,走向边缘,挣扎多年后从专辑《花火》开始,由小众到大众,一边成为最具商业价值的摇滚歌手,一边被太多摇滚同行或草根厌恶得无以复加,浮出水面的15年摸爬滚打,充满艰辛,近两三年又回归摇滚真本色,《信仰在空中飘扬》、《生无所求》这两张专辑把相当多曾经断言“他已经投降了”的摇滚份子又重新拉了回来。在2012年2月上海人民出版社出版的这本《晚安北京》里,我更发现他收录了一些“如果没有在这本书里出现的话,也许永远都不会和大家见面”的词作。将“民主”二字写进歌词里的词人,他是极罕见者之一,那首歌词叫《永恒》,“经过广场经过铁桥,这里有许多人挥动着手臂,在未名湖,在朝阳区,在纪念碑下,在108国道上,在太阳下,在天空秦岭黄河和东海之间……现在我们是携手走向死亡……你是否理解民主理解自由?……你能不能领悟长安街?……我需要拯救,这个世界需要拯救”。汪峰在歌曲《雨天的回忆》(来自专辑《生无所求》)里唱得更直接:“我无法忘记那个1989的夏夜和1999狂欢的人群,我无法忘记那场2008的灾难和2011荒谬的悲剧……我无法忘记远山行者的呼喊和穷街放浪囚徒的悲鸣。”

这是大多数人不了解的另一个汪峰,一个绝对有着政治倾注情怀的诗人,一个对世道人心有着深刻批判和反省的思想者。有人疑惑,为什么他写的歌曲《疯了》被禁?为什么他在北京平谷音乐节不被有关部门批准演唱《一百万吨的信念》、《有意思吗》?其实,汪峰早在26岁写的《永恒》里就已做出回答:“我深深地爱着,深深地爱着这片土地……可这爱是那么悲伤,这爱是那么苦涩,因为她从来不愿接受我,她拥有我,可我从没有拥有过她。”这些歌词,就像他早年的《你有没有听见我在哭泣》里唱的,“天安门广场,我是你弱小的孩子,可你从没真正对我关心过”。汪峰可能比更多人更爱这个国家,他只是想写出、唱出中国人的真实生态,因为他从那么艰难的处境里拼出来,忍受了太多白眼、辱骂、排挤、冷漠、孤独、无助、潦倒,也撑过了自我怀疑和各种高压。就像小说《晚安北京》里的王凡,感觉自己是那么多余,像个玩笑,像粒尘土,像块石头,像一个代表“无”的“0”,被命运戏弄、嘲讽、泼冷水,濒临绝境。这种绝大多数人的巨痛,必须被拯救,被超越。倘若忘却这个最原初的起点,就是对灵魂的背叛。他绝不能这么干。

变得主流之后不改本质

汪峰的歌,我没有一首没听过,也没有一首不会唱。其作品,情感真挚,忧伤、郁愤、正气、激昂,画面感极强,为数不少的爆发瞬间堪称歇斯底里。15年来,他从头至尾的作品都在关注着理想与现实之间的矛盾与困惑,对于失败者或曾经遭遇坎坷挫折的人,有着感同身受的震撼力,唱出了大家想说而只能偷偷说给自己听的悲泣之音。这种以个人疼痛体验为基调,以哀婉伤感、狂烈嘶吼来展现和抗争的淋漓表达,特别打动人心。他的多首作品都在宣泄着人在失败之时的无力感、脆弱感,感觉自己被整个世界抛弃,无人问津,走投无路,想重新崛起,可又看不到未来,深深绝望,不知从何选择。这种彷徨挣扎,乃是如此入血入骨,曾令我数度落泪。即使大家以为汪峰如今已经相当成功,变得富有,受人尊敬,甚至被视为新一代摇滚教父,也在各种媒体和他本人的演唱会上让观众体会到摇滚人本就该有的人格魅力和精神境界,但他仍在表达着另一种更深层的挫败感,即精神丧失的危机——那种有了几百万几千万以后心却空空如也,根本找不到自己真实面目的失心现象。心的原真性一旦丧失,人不过是行尸走肉,酒饭皮囊,物化奴隶。《春天里》就是这样直指人心的经典之作,具有时代性。

汪峰的最可贵之处,正在于此。当他变得如此商业、如此主流之后,摇滚乐居然仍然未丧失其本质,批判、悲悯、自省,被大众越来越接受和称赞。这种极其罕见的现象,究竟是懂得权衡的结果,还是真正的摇滚乐本来就不会走投无路?他做到了绝大多数摇滚歌手想做但一直没做到的事,无论是崔健、黑豹还是唐朝,似乎只能留在那个远去的时代里纪念,窦唯已经成仙让人无法理解,何勇、张楚不再有新作让人铭记,就算是郑钧、许巍都显得那么自我,至于敏感题材更是从来未有触碰。更多的摇滚人,被逼无奈或自我消耗地停留于地下边缘,太多的作品是以“无”来批判“有”,他们宣泄世道不公,反抗瓦解主流意识形态,但终究走不出自己的“小”,对弱者的悲悯和感召显得那么不真实。他们的心渐渐封闭,渐渐迷失于自己的小小世界,无论如何奋力挣扎,仍然找不到属于自己的出口。他们缺的不是才华、技艺,而是格局——放眼看世界和真诚看内心的格局。当大多数人一无所有之时,如何从这个“无”走向“有”,再站在“有”的角度,去深思为什么“有”?为什么“无”?如何让更多人从“无”到“有”?这种永远向上攀登、向前迈进的格局,才是摇滚人应有的态度。

猜你喜欢

猜你喜欢

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们